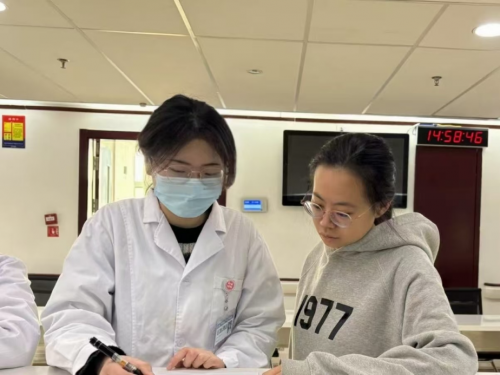

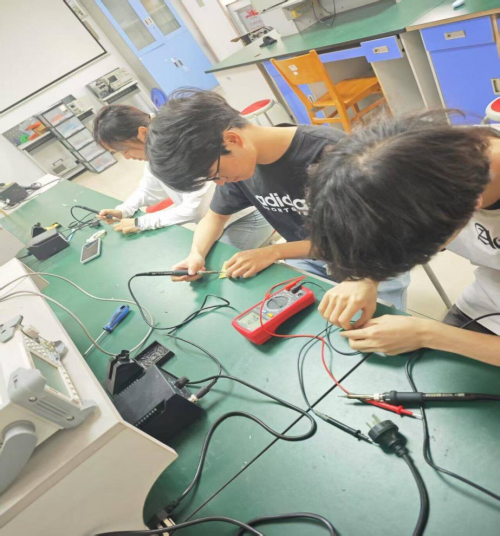

2025 年 3 月 3 日,西南大学 “肺音轻听” 项目组前往重庆市第九人民医院呼吸科,与三位资深临床医生展开深度交流,聚焦传统肺音检测技术痛点,倾听一线医疗工作者对智能诊疗技术的需求与期待。  图一 与王医生进行交谈 在与拥有 15 年临床经验的王医生交谈中,项目组了解到传统肺音检测面临多重挑战:老年患者常因体力不支难以完成标准肺功能检测流程,反复 3-4 次才能采集有效数据;听诊器易受环境噪音干扰,诊室走廊脚步声即可掩盖细湿啰音;手动记录数据生成报告需 10 多分钟,高峰期易导致患者排队积压。王医生还分享了一例因传统设备精度不足险些漏诊早期哮喘的案例,凸显了量化细微肺音特征的重要性。对此,项目组介绍的 VMD 去噪技术及 AI 算法自动识别异常特征的方案获得王医生认可,其认为该技术可有效过滤噪音、提升诊断准确率。 针对基层医院和远程诊疗场景,陈医生指出,许多基层地区缺乏基本肺功能仪,远程诊疗仅靠患者描述或模糊录音难以判断病情,急需便携、智能且能远程传输数据的设备。项目组提出的 “便携式肺部病灶检测仪” 设想引发共鸣,陈医生强调设备操作需简化至 “一键启动、自动生成报告”,以降低基层使用门槛,加速普及。  图二 与李医生进行交谈 在 AI 技术应用方面,李医生肯定了其在数据处理和模式识别上的优势,同时强调需关注算法的泛化能力与稳定性,以应对不同体型、病程患者的肺音差异。对于项目组提出的 HO 算法优化 VMD 参数以实现 “个性化适配” 的思路,李医生表示认可,并建议技术投入实际使用前需通过大样本多中心临床验证,至少包含 1000 例以上不同类型肺部疾病样本,且与金标准方法的一致性需达 85% 以上,同时需通过医疗级数据安全和隐私保护认证。项目组透露目前已积累 800 余例标注肺音数据,计划与 3 家三甲医院合作开展临床试验,并将纳入基层医院样本,以确保模型在真实场景中的可靠性。  图三 团队研发芯片实景图 本次调研中,医生们对项目的便携设计、远程医疗支持及 AI 技术给予积极评价,同时为项目优化指明方向:简化操作流程、拓展临床验证场景、强化数据安全保障。西南大学 “肺音轻听” 项目组表示,将充分吸纳一线临床建议,持续完善基于 VMD 去噪、HO 算法优化及 XGBoost分类器的智能肺音分析系统,致力于通过技术创新提升肺部疾病诊断的精准性与可及性,为解决基层医疗资源不足、推动远程医疗发展贡献力量。(“肺音轻听”团队)

|